11月26日(月)

エータベータ就労12日目

昨日の夜、滞在生活をしている家の暖房器具(テルモシフォーネ)からお水が漏れるというハプニングがありました。

遅い時間だったにも関わらず、大家さんがお友達と一緒に観ていた映画の鑑賞を中断して、家まで駆けつけてくれました。

困っていたら躊躇せずに直ぐ手を差し伸べる。イタリア人の優しさに、胸がとても温かくなった出来事でした。

今日はエータベータに、ミシュランで星付きのレストランのシェフの方が来ていました。ナポリのホテル内にあるil Comandante(イル・コマンダンテ)というレストランから料理長とそのアシスタント7人の方が来て、夜の夕食会のイベントの為に料理の腕を振るいます。

私はエータベータのジョバンナさんに、デザートのティラミス(TIRAMISU)を習いました。

オレンジカフェで「クリスマスに提供できるデザートで何かないか」との質問に、エータベータのジョバンナさんがイタリアで冬によく食べられるティラミスを提案してくれました。

ティラミスは主に2つの作り方があり、大きな容器でたくさん作る方法と1人前だけを作る方法があります。

ジョバンナさんがどちらも作れるようにと、両方の作り方を教えてくれました。

基本の材料はマスカルポーネに卵、砂糖 、ココア、サヴォイアルディというティラミス用のビスケット、薄めのコーヒーです。

卵は良く冷えたものを使うと、泡立てやすいとの事でした。

ココアは砂糖の入っていない100%カカオのものが好ましいそうです。

サヴォイアルディというビスケットは日本ではあまり手に入らないので、柔らかめのビスケットで代用すると良いとアドバイスをくれました。

飾りやアクセントに、ダークチョコレートを細かく刻んだものを散らしても良いそうです。

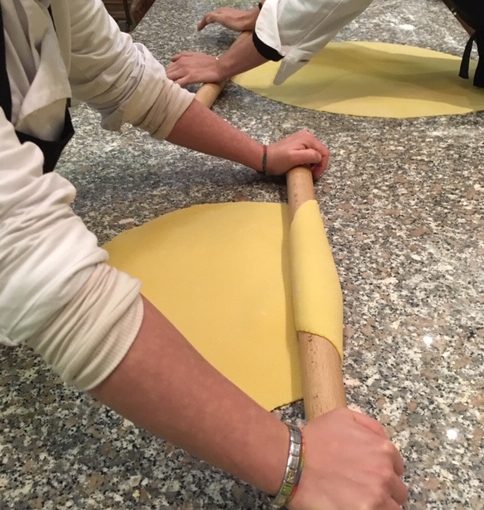

作り方もとても簡単で、マスカルポーネと卵と砂糖でソースを作り、コーヒーに浸したビスケットとその他材料を層になるように順番に重ねて冷蔵庫で冷やすだけです。

作り方もとても簡単で、マスカルポーネと卵と砂糖でソースを作り、コーヒーに浸したビスケットとその他材料を層になるように順番に重ねて冷蔵庫で冷やすだけです。

1人前の場合は、ビスケットはほんの少しか、または入れなくても良いそうです。

ココアの代わりに、日本からのお土産でエータベータにあった抹茶の粉を散らした和風ティラミスも試作してみました。

ナポリのシェフ、またスペインから来たシェフの方にも食べていただいて、抹茶がティラミスに合うと好評でした。

お昼は作ったティラミスと、カヴァテッリのトマトソースを食べて終了です。

本場のカヴァテッリパスタを今日初めて食べましたが、イタリアならではのアルデンテな固さで噛みごたえがあり、ソースと良く絡んでとても美味しかったです。

夜は食事会に呼んでいただき、ドネガーニ先生の友人のマチルデさん宅へ。

普段なら関わる事がとても考えられないような方達のお話しを聞き、美術館のようなお家の中を鑑賞して、美味しいご飯をお腹いっぱい食べた一日でした。

Nより